Синдромы поражения черепно-мозговых нервов в офтальмологии

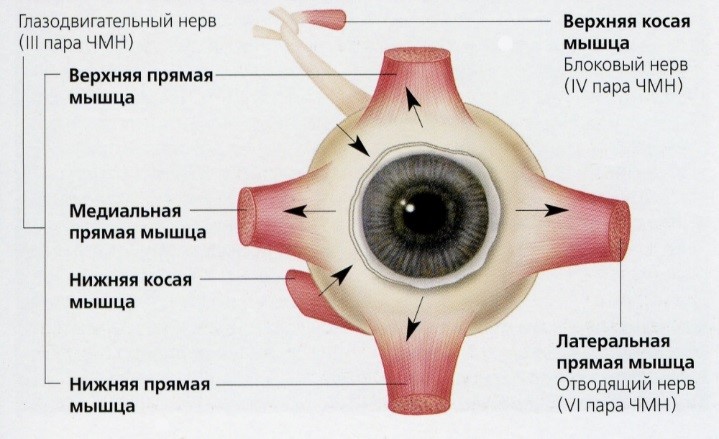

Двигательные волокна иннервируют наружные мышцы глаза: верхнюю прямую мышцу (движение глазного яблока вверх и кнутри); нижнюю прямую мышцу (движение глазного яблока вниз и кнутри); медиальную прямую мышцу (движение глазного яблока кнутри); нижнюю косую мышцу (движение глазного яблока кверху и кнаружи); мышцу, поднимающую верхнее веко.

Парасимпатическим волокнам иннервируют внутреннюю мышцу глаза - мышцу, суживающую зрачок (m. sphincter pupillae), отвечают за конвергенцию (сведение к центру) глазных осей и аккомодацию.

Симптомы поражения.

Птоз (опущение века) обусловлен параличом мышцы, поднимающей верхнее веко

Расходящееся косоглазие - установка глазного яблока кнаружи и слегка вниз в связи с действием не встречающих сопротивления латеральной прямой (иннервируется VI парой черепных нервов) и верхней косой (иннервируется IV парой черепных нервов) мышц.

Диплопия (двоение в глазах). Двоение возникает вследствие отклонения зрительной оси одного глаза относительно другого, при монокулярном зрении оно обусловлено, как правило, изменением свойств преломляющих сред глаза (катаракта, помутнение хрусталика).

Мидриаз (расширение зрачка) с отсутствием реакции зрачка на свет и аккомодацию; зрачок расширяется, так как сохраняется симпатическая иннервация. Исчезновение зрачкового рефлекса на свет происходит как на стороне поражения, так и на противоположной, поскольку прерывается сопряженность этой реакции. Если при этом свет падает на контралатеральный, непораженный глаз, то рефлекс зрачка на свет возникает с обеих сторон.

Паралич (парез) аккомодации обусловливает ухудшение зрения на близкие расстояния.

Паралич (парез) конвергенции глаз проявляется невозможностью повернуть глазные яблоки кнутри.

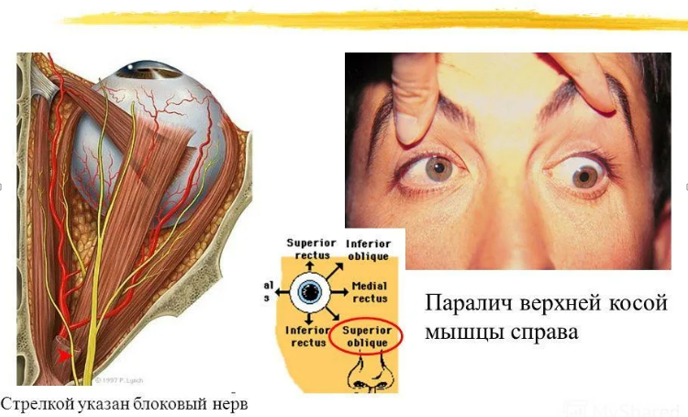

Блоковый нерв - n. trochlearis (IV пара) – иннервирует верхнюю косую мышцу, которая поворачивает глазное яблоко кнаружи и вниз.

Симптомы поражения. Паралич мышцы вызывает отклонение пораженного глазного яблока кверху и несколько кнутри. Это отклонение особенно заметно, когда пораженный глаз смотрит вниз и в здоровую сторону, и отчетливо проявляется, когда больной смотрит себе под ноги (при ходьбе по лестнице).

Отводящий нерв - n. abducens (VI пара) – иннервирует латеральную мышцу глаза, поворачивающую глазное яблоко кнаружи.

Симптомы поражения. Нарушается движение глазного яблока кнаружи. Это происходит потому, что медиальная прямая мышца остается без антагониста и глазное яблоко отклоняется в сторону носа (сходящееся косоглазие - strabismus convergens). Кроме того, возникает двоение в глазах, особенно при взгляде в сторону пораженной мышцы.

Паралич Белла (идиопатическая форма невропатии лицевого нерва – иннервирует мимические мышцы) - проявляется параличом мимических мышц, обусловленным поражением лицевого нерва. При попытке закрыть глаз веки на стороне поражения не смыкаются, глазное яблоко остается неприкрытым, отклоняется вверх и кнаружи, глазную щель при этом заполняет лишь склера (симптом Белла).

Симптомы поражения. Односторонний парез мимических мышц, слабость.

Больной не может поднять бровь на пораженной стороне, нахмурить ее, наморщить нос, плотно зажмурить глаз, надуть щеку, вытянуть губы трубочкой, свистнуть.

Тонус мышц на пораженной стороне снижен, щека "парусит"; изменение ширины глазных щелей; при оскаливании зубов ротовая щель перетягивается в здоровую сторону.

Из-за паралича круговых мышц глаз веки не смыкаются (лагофтальм - заячий глаз).

Пища застревает между щекой и десной, слеза может стекать по щеке, утрачивается вкус на передних 2/3 языка на стороне поражения, отмечается обострение слуха на той же стороне (гиперакузия). Иногда из-за отека охватывающий коленчатый узел, выключаются волокна, контролирующие слезную железу, что приводит к прекращению слезоотделения (синдром "сухого глаза"), чреватый возникновением кератита из-за лагофтальма.

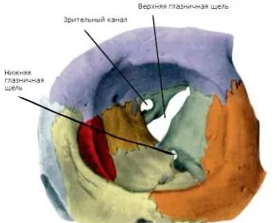

Синдром верхней глазничной щели (также известный как Синдром Рошон-Дювиньо) — симптомокомплекс, возникающий вследствие поражения (воспалением или сдавлением) III (глазодвигательного), IV (блоковый), VI (отводящий) пар черепно-мозговых нервов, глазного нерва (1 ветви тройничного нерва), проходящих через одноимённую щель.

Верхняя глазничная щель (fissura orbitalis superior) образована телом клиновидной кости и ее крыльями, соединяет глазницу со средней черепной ямкой.

В глазницу проходят:

- три основные ветви глазного нерва ( ophthalmicus) — слезный, носоресничный и лобный нервы (nn. lаеrimalis, nasociliaris et frontalis) – определяют чувствительность глазного яблока;

- блоковый нерв (n.trochlearis). – определяет движение глазного яблока;

- отводящий нерв ( abducens) – определяет движение глазного яблока;

- глазодвигательный нерв ( oculomolorius) – определяет движение глазного яблока и верхнего века.

Глазницу покидает

- верхняя глазная вена ( ophthalmica superior). – определяет отток венозной крови из глазного яблока

При повреждениях этой области развивается характерный симптомокомплекс:

- полная офтальмоплегия, т. е. обездвиженность глазного яблока;

- птоз (опущение верхнего века);

- мидриаз (расширение зрачка);

- снижение тактильной чувствительности роговицы и кожи век;

- расширение вен сетчатки;

- нейропаралитический кератит;

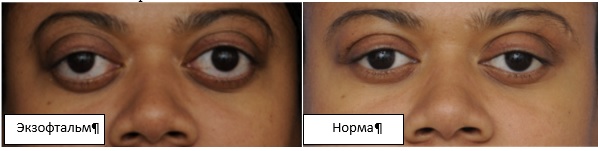

- небольшой экзофтальм.

Однако "синдром верхней глазничной щели" может быть выражен не полностью, когда повреждены не все, а лишь отдельные нервные стволы, проходящие через эту щель.

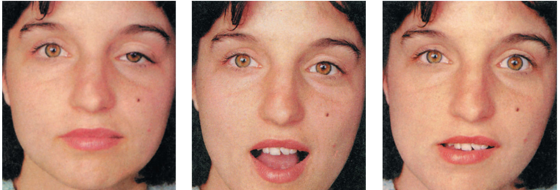

Пальпебромандибулярная синкинезия Маркуса-Гунна.

При этом заболевании наблюдают поднятие век при каждом движении челюсти во время пережёвывания пищи. Лечение проводят при выраженном птозе и при наличии значительного движения века. Обнаруживают при рождении.

Этиология: синкинезия, вызванная врождённым нарушением нервных связей между волокнами глазодвигательного нерва, иннервирующими мышцу, поднимающую верхнее веко, и волокнами тройничного нерва, иннервирующими жевательные мышцы.

Как правило, первые признаки синдрома обнаруживают при кормлении младенца. Веко на стороне поражения при движениях челюсти во время кормления будет двигаться вверх и вниз.

Внешний вид пальпебромандибулярной синкинезии Маркуса-Гунна. Односторонний птоз со снижением функции мышцы, поднимающей верхнее веко. Последнее поднимается на стороне поражения при движениях челюсти. К поднятию века также приводит боковое смещение нижней челюсти в сторону, противоположную больному глазу.